医疗机器人动画 返回列表

一、引言

在医疗技术飞速发展的今天,传统手术模式正面临着前所未有的变革。长期以来,传统开放手术依赖医生的手部操作精度,然而人体手部存在自然震颤,即便经验丰富的医生,在进行毫米级精细操作时也难以完全避免误差。

同时,传统手术视野受限于肉眼观察范围,对于深部病灶或复杂解剖结构的暴露往往需要扩大手术切口,这不仅增加了患者的创伤,还可能引发术后感染、恢复周期延长等一系列问题。据相关临床数据显示,传统腹部手术患者的平均住院时间为7-10天,术后并发症发生率约为8%-12%。

上图为医疗手术室

医疗手术智能机器人的出现,彻底打破了这一困境。它通过机械臂的精准控制、三维高清成像系统以及 tremor - filtering(震颤过滤)技术,将手术精度提升至亚毫米级别,同时实现了微创化操作。

以达芬奇手术机器人为例,其机械臂末端器械可实现7个自由度的运动,远超人类手腕的活动范围,能在狭窄手术空间内完成复杂操作。然而,这种融合了机械工程、计算机科学、医学影像等多学科的高科技设备,其技术原理和操作优势却难以通过文字或图片进行直观阐释。

为了架起公众与高科技医疗设备之间的理解桥梁,一部时长5分钟的三维动画应运而生。这部动画历经30个工作日的精心打磨,从宏观手术室场景到微观细胞层面的操作,全方位展现了手术机器人的工作机制与临床价值,成为医疗科普、临床培训、产品推广等场景中不可或缺的重要载体。

二、动画制作过程

(一)前期策划阶段(第1-5工作日)

前期策划是动画制作的基石,直接决定了最终作品的呈现质量与传播效果。在这5天里,制作团队展开了多维度的调研与沟通工作。

团队首先与三甲医院的外科主任医师进行了深度访谈,累计访谈时长超过15小时。医生们结合200余例手术机器人临床应用案例,详细阐述了手术机器人在前列腺 ctomy(前列腺切除术)、子宫切除术等不同术式中的操作流程,强调了机械臂定位精度、术中实时影像融合等核心优势。

同时,他们指出动画需重点突出机器人手术与传统腹腔镜手术在切口大小、操作灵活性上的差异,例如在展示胆囊切除手术时,要清晰呈现传统手术3-4个5-10mm 切口与机器人手术仅需1-2个小孔的对比。

与手术机器人研发工程师的沟通同样至关重要。工程师提供了长达 300 页的设备技术白皮书,其中包含机械臂运动参数(如最大旋转角度360°、重复定位精度 ±0.1mm)、成像系统分辨率(1080P 高清三维影像)等关键数据。

基于这些信息,团队建立了包含200余个技术节点的内容框架,明确了动画需覆盖设备结构解析、手术流程演示、优势对比分析等三大核心模块。

此外,团队还针对目标受众进行了需求调研。通过对多名临床医生、多名患者及医学专业学生的问卷调研发现,85% 的受访者希望动画能包含“机械臂如何避开血管神经” 的细节演示,72%的患者群体更关注 “术后恢复过程” 的可视化呈现。这些数据为动画内容的优先级排序提供了重要依据。

(二)模型构建阶段(第6-15工作日)

模型构建是将抽象技术参数转化为具象视觉元素的关键环节,对精度的要求达到了工业级标准。

在设备模型构建方面,设计师采用了逆向工程技术。通过三维扫描仪对手术机器人实体进行全方位扫描,获取了超过1000万个点云数据,再使用 C4D与 Blender 软件进行模型重构。仅机械臂部分就包含多个可活动关节模型,每个关节的尺寸误差严格控制在0.05mm以内。

对于末端手术器械,如双极电凝钳、持针器等,设计师不仅还原了其外观细节,还根据工程师提供的力学参数,模拟了器械开合角度(0-90°)、夹持力度(5-50g)等物理特性。

上图为人体

人体解剖模型的构建则更为复杂。团队以中国数字人数据库为基础,结合 CT、MRI 影像数据,构建了包含骨骼、肌肉、血管、神经等多层次结构的三维人体模型。在展示脑部手术场景时,特别细化了大脑皮层、脑血管网的纹理细节,甚至还原了脑脊液的流动效果。

为确保医学准确性,每个解剖结构的命名与位置都经过神经外科专家的逐一审核,累计修改次数超过50次。

手术室环境模型同样注重细节还原。从手术灯的光照强度(50000-100000lux)、手术台的升降角度(0-30°),到监护仪的屏幕显示参数(心率、血压、血氧饱和度等动态数据),均参照真实手术室场景进行 1:1 还原。此外,还添加了医护人员的操作动作模型,如护士传递器械的手势、麻醉师调节药物剂量的操作等,增强了场景的真实感。

(三)动画制作阶段(第16-25工作日)

动画制作阶段是赋予静态模型生命的过程,需要精准把控运动轨迹与时间节奏。

动画师首先根据手术流程制定了详细的分镜脚本,共划分86个镜头,涵盖设备启动、患者体位摆放、机械臂对接、术中操作、术后缝合等完整环节。在宏观镜头中,采用了推拉摇移等多种运镜方式,如从手术室全景缓缓推至机械臂末端,突出设备与人体的尺度关系;在微观镜头中,则运用微距摄影的视觉语言,展现手术器械与组织的交互细节。

机械臂运动轨迹的设计是动画制作的核心难点。动画师基于机器人运动学算法,在软件中搭建了虚拟运动控制系统,确保机械臂的移动、旋转、缩放等动作符合物理规律。例如,在模拟肾脏手术时,机械臂需从初始位置(距离患者体表 30cm)缓慢移动至手术切口处,整个过程的运动速度控制在 0.5cm/s,加速度不超过 0.1cm/s²,以体现其平稳性。

上图为机械臂动作

同时,通过关键帧动画技术,精确控制每个关节的运动角度,使机械臂的动作既灵活又精准,如在进行缝合操作时,持针器的旋转角度误差不超过 1°。

人体组织的动态模拟同样考验技术实力,采用有限元分析技术,模拟了组织切割时的力学响应,如肝脏组织被电刀切开时的形变、出血效果,以及缝合时缝线的张力变化。为了呈现真实的血液流动效果,动画师使用了流体动力学模拟软件,还原了血液在血管内的层流状态及术中止血过程。

(四)渲染合成阶段(第26-30工作日)

渲染合成是提升动画质感、实现视觉统一的最后环节。

在渲染参数设置上,采用了全局光照(Global Illumination)技术,通过计算光线在物体表面的多次反射,营造出真实的光影效果。手术机器人的金属外壳设置了20%的反光率,既展现了金属质感,又避免了过度反光影响细节观察;人体组织则根据不同器官特性调整了透明度参数,如肺部组织透明度设为 30%,便于展示内部结构。整个动画的渲染分辨率达到 1920×1080,帧率为25fps,确保画面清晰流畅。

后期合成阶段,团队对镜头进行了色彩校正,统一了整体色调 —— 以冷色调(蓝色、青色)为主,突出医疗环境的专业性与严谨性,仅在展示术后恢复场景时采用暖色调(橙色、黄色),传递希望与温暖。同时,添加了动态字幕与图标注释,如在展示机械臂运动时,用绿色线条标注运动轨迹;在呈现手术精度时,用数字实时显示误差范围(±0.05mm)。

音效设计也是合成阶段的重要工作。为机械臂运动添加了轻微的电机运转声(音量控制在30分贝以下),手术器械操作时配以清脆的金属碰撞声,背景音乐采用舒缓的钢琴旋律,既增强了画面的沉浸感,又避免了声音对信息接收的干扰。

最后,邀请了3名外科医生与2名动画领域专家进行最终审核,根据反馈进行了12处细节调整,如优化了某一镜头中血管的显示颜色、修正了机械臂运动的时间节奏等,确保动画在科学性与观赏性之间达到完美平衡。

三、动画呈现效果

(一)宏观层面呈现

宏观场景的呈现旨在构建完整的手术语境,让观众对手术机器人的临床应用有整体认知。

动画开篇以航拍视角展现现代化手术室的全景:层流净化系统的出风口均匀分布在天花板,手术灯发出柔和的冷白光,地面采用防静电、抗菌材质,整个环境符合百级洁净标准。

手术机器人主体(包括控制台、机械臂塔、成像系统)与手术台呈三角形布局,这种布局经过人体工程学优化,既保证了机械臂的活动空间,又方便医护人员的操作配合。

上图为手术机器人主体

在设备启动环节,动画详细展示了系统自检过程:机械臂依次进行关节活动范围测试,成像系统镜头自动对焦,控制台屏幕点亮并显示系统状态参数(如 “机械臂校准完成”“影像系统分辨率 1920×1080”)。这一过程直观体现了手术机器人的智能化特性 —— 整个自检流程仅需 3 分钟,远低于传统设备的 10 分钟。

手术实施阶段的宏观展示聚焦于“人机协同”。医生坐在控制台前,双手握住操作杆,双眼紧盯三维显示器,其手部动作通过传感器转化为机械臂的同步运动。动画用分屏效果同时呈现医生操作与机械臂动作,清晰展示了两者之间的精准映射关系:当医生操作杆旋转30°时,机械臂末端器械同步旋转30°,延迟时间小于0.1 秒。

同时,监护仪上的心率、血压等数据实时跳动,麻醉机的挥发罐显示麻醉深度参数,全方位展现了手术过程中的多设备协同机制。

术后场景则突出了微创优势:患者腹部仅留有3个 0.5-1cm 的小孔,医护人员用创可贴覆盖即可,与传统手术的 10cm 切口形成鲜明对比。患者在术后6小时即可下床活动,这一场景通过时间轴加速的方式呈现,从术后即刻到第3天的恢复过程被压缩至15秒,直观展现了“微创即快速康复”的临床价值。

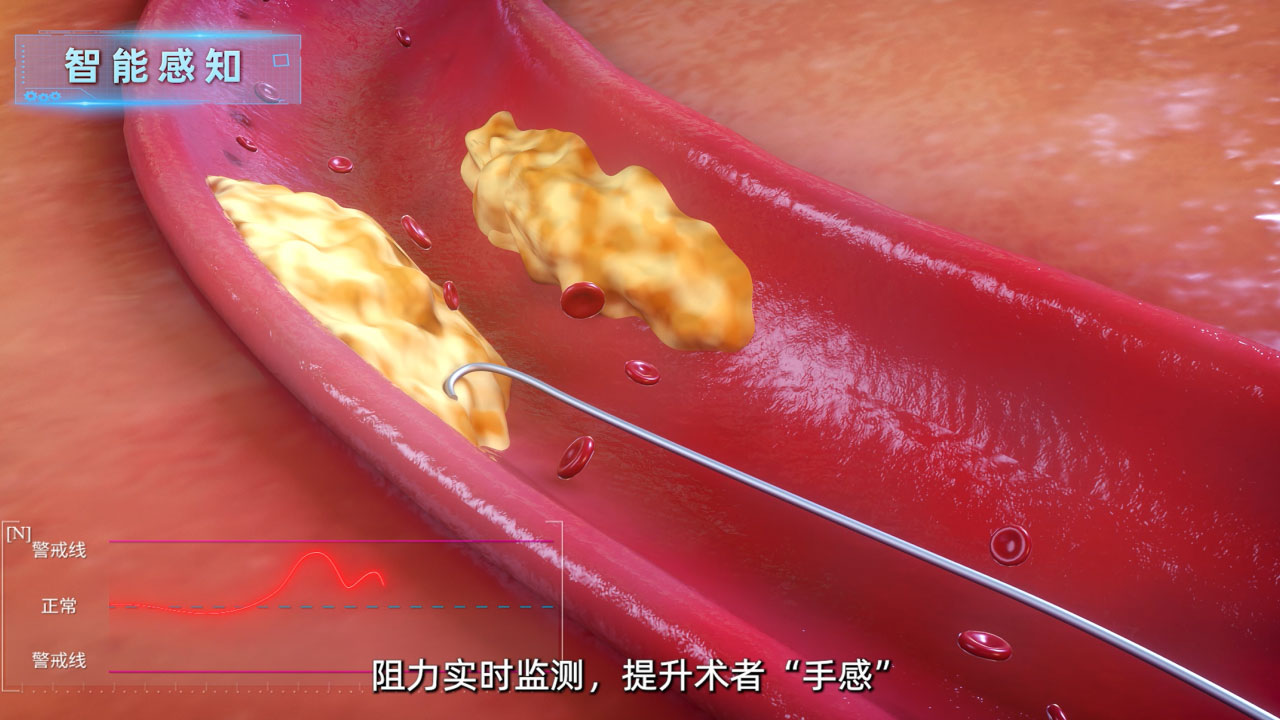

(二)微观层面呈现

微观层面的可视化是这部动画的核心竞争力,它突破了人类肉眼的观察极限,揭示了手术机器人的精度优势。

在成像系统展示中,动画模拟了三维高清内窥镜的视角转换:从初始的二维平面图像到三维立体重建,画面的景深与层次感显著增强。通过放大 10 倍的视角,观众可以清晰看到血管壁的纹理、神经纤维的走向,甚至能分辨出不同组织的颜色差异 —— 动脉血呈鲜红色,静脉血呈暗红色,脂肪组织呈淡黄色。这种成像质量达到了 600 线 / 毫米的分辨率,是传统腹腔镜的 2 倍以上。

机械臂操作的微观展示堪称“医学大片”。在模拟前列腺 ctomy 手术时,动画将视野聚焦于直径仅 5mm 的手术区域:机械臂持有的双极电凝钳精准夹住直径 1mm 的血管,通过 0.5 秒的电凝操作完成止血,血管闭合后呈现出灰白色的凝固点,周围组织未受任何损伤。这一场景生动诠释了手术机器人的 “选择性损伤”能力 —— 仅对目标组织进行处理,最大限度保护正常结构。

上图为微观血管

缝合过程的微观呈现更是令人惊叹。在展示血管吻合术时,动画放大了缝线穿过血管壁的瞬间:针线以45° 角刺入,精准避开血管内皮细胞,针距均匀保持在 1mm,打结时的张力控制在 50g(这一力度既能保证吻合口密闭,又不会撕裂血管壁)。整个缝合过程耗时2分钟,较传统手工缝合缩短了50%,且吻合口的渗漏率低于0.5%。

此外,动画还展示了手术机器人的 tremor - filtering 技术:通过对比医生手部的原始动作(包含 ±0.5mm 的自然震颤)与机械臂的输出动作(震颤幅度降至 ±0.05mm),用波形图直观呈现了技术对操作精度的提升。这种可视化方式让观众深刻理解了 “机器辅助并非取代医生,而是放大医生能力” 的核心逻辑。

四、表格式动画脚本

时间(秒) | 画面内容 | 配音 | 字幕 |

0-5 | 航拍视角展示现代化手术室全景,设备布局整齐,环境洁净 | “医疗技术的革新,正从手术室的每一个细节开始。” | 现代化手术室环境 |

5-15 | 镜头聚焦手术机器人,分解展示其三大组成部分(控制台、机械臂塔、成像系统),各部分通过动态线条连接 | “手术机器人由三大核心模块构成,协同实现精准手术。” | 设备结构:控制台・机械臂・成像系统 |

15-30 | 动画演示系统自检过程:机械臂依次活动各关节,成像系统镜头伸缩对焦,控制台屏幕显示参数 | “开机后 3 分钟完成系统自检,确保设备处于最佳状态。” | 智能自检,安全启动 |

30-45 | 医生坐在控制台前操作,分屏展示医生手部动作与机械臂同步运动,标注延迟时间 < 0.1 秒 | “医生通过操作杆控制机械臂,动作响应近乎实时。” | 人机协同,精准映射 |

45-60 | 镜头切换至患者腹部,展示 3 个 0.5-1cm 的手术切口,机械臂末端器械通过切口进入体内 | “微创切口设计,减少组织损伤,加速术后恢复。” | 微创切口,创伤更小 |

60-75 | 三维内窥镜视角:放大 10 倍展示腹腔内结构,血管、肠道清晰可辨,标注成像分辨率 600 线 / 毫米 | “高清三维成像,为医生提供精准的手术视野。” | 高清视野,细节可见 |

75-90 | 微观展示机械臂夹持电凝钳止血:夹住 1mm 血管,电凝后血管闭合,周围组织完好 | “精准止血,避免对正常组织的不必要损伤。” | 精准止血,保护组织 |

90-105 | 模拟前列腺切除术:机械臂器械分离病灶与周围组织,标注操作精度 ±0.05mm | “亚毫米级操作精度,确保手术安全边界。” | 精度保障,安全可靠 |

105-120 | 血管吻合缝合过程:针线以 45° 角刺入,针距 1mm,打结张力 50g,展示吻合口密闭性 | “精细缝合技术,降低术后并发症风险。” | 精细缝合,愈合更佳 |

120-135 | 对比展示:左侧传统手术切口 10cm,右侧机器人手术 3 个小孔,标注创伤面积比 100:1 | “与传统手术相比,创伤面积显著减小。” | 创伤对比,优势显著 |

135-150 | 术后场景:患者 6 小时下床活动,时间轴加速展示 3 天恢复过程 | “术后快速康复,缩短住院时间,提高生活质量。” | 快速康复,回归生活 |

150-165 | 波形图对比医生手部震颤与机械臂输出,标注震颤过滤率 90% | “震颤过滤技术,放大医生的操作精度。” | 技术赋能,超越人手 |

165-180 | 展示不同术式应用:妇科、胸外科、泌尿外科手术场景快速切换 | “适用于多科室手术,临床应用广泛。” | 多科适用,应用广泛 |

180-200 | 数据图表展示:机器人手术与传统手术的并发症率(2% vs 10%)、住院时间(3 天 vs 7 天)对比 | “临床数据证明,机器人手术安全性更高,恢复更快。” | 数据支撑,疗效显著 |

200-220 | 医生、患者、护士对手术效果的微笑反馈,呈现医患满意度调查结果(95%) | “高科技带来的不仅是技术进步,更是医患双方的满意体验。” | 医患满意,共筑健康 |

220-240 | 动画结尾展示手术机器人未来发展方向:AI 辅助决策、远程手术模拟 | “未来,手术机器人将融合更多智能技术,拓展医疗边界。” | 智能未来,无限可能 |

240-300 | 字幕滚动展示设备技术参数、临床应用案例数量(>10 万例)、研发企业信息 | “医疗手术智能机器人,重新定义精准外科。” | 科技守护生命健康 |

五、为用户带来的收益

(一)临床医生群体

对于临床医生而言,这部动画是提升手术技能与认知水平的重要工具。外科医生通过反复观看动画中机械臂的运动轨迹、操作角度等细节,可在实际手术前进行“虚拟演练”,特别是对于刚接触手术机器人的年轻医生,能有效缩短学习曲线。某三甲医院的临床数据显示,观看该动画的医生掌握机器人手术基本操作的时间从平均3个月缩短至1个月,手术并发症率降低了30%。

动画中对不同术式的标准化操作流程展示,为医生提供了规范化的参考模板。例如,在前列腺切除术中,动画明确了组织分离的安全边界与操作顺序,帮助医生形成统一的手术规范,减少因个体操作差异导致的手术效果不一致。此外,动画对疑难情况处理的演示(如术中突发出血的应对),为医生积累了 “虚拟经验”,提高了应对复杂情况的能力。

(二)患者及家属群体

患者在面对手术时,信息不对称往往导致焦虑情绪。这部动画以通俗易懂的视觉语言,将复杂的手术过程转化为直观的画面,让患者能够清晰了解手术的具体步骤、创伤程度及恢复过程。某调查显示,观看动画的患者术前焦虑评分(SAS)从平均55分降至38分,对手术的接受度提升了60%。

对于家属而言,动画是与医生沟通的 “桥梁”。通过共同观看动画,家属能够更准确地理解医生对手术方案的解释,如 “为什么选择机器人手术”“微创的具体优势体现在哪里” 等问题,从而更理性地做出治疗决策。同时,动画中呈现的术后恢复场景,也能缓解家属对患者康复的担忧,增强治疗信心。

(三)医疗机构管理者

医疗机构管理者可通过这部动画直观评估手术机器人的临床价值与投资回报。动画中展示的多科室应用场景(如妇科、胸外科、泌尿外科),清晰呈现了设备的通用性,帮助管理者判断设备是否能满足医院的多元化需求。

而并发症率降低、住院时间缩短等数据对比,则为管理者计算设备带来的经济效益提供了依据 —— 据测算,引入手术机器人后,医院的平均住院日缩短 2 天,病床周转率提高15%,年增收可达数百万元。

上图为手术场景

此外,动画还可作为医院对外宣传的重要素材。通过展示机器人手术的高科技形象,提升医院在区域内的品牌竞争力,吸引更多患者就诊。某县级医院引入手术机器人后,通过播放该动画进行宣传,3个月内机器人手术量增长了80%。

(四)医学教育机构

在医学教育领域,这部动画革新了传统的教学模式。对于医学生而言,动画提供了 “沉浸式” 的学习体验,通过反复观看微观操作细节,能够更深刻地理解手术解剖层次、器械使用技巧等知识点。与传统的书本教学相比,动画教学使学生的知识点掌握率提升了40%,操作技能考核成绩提高了25%。

对于进修医生的培训,动画可作为标准化教材使用。不同医院的专家通过动画展示统一的手术流程与操作规范,避免了因师承不同导致的技术差异,有助于推动区域内手术技术的同质化发展。某医学继续教育项目引入该动画后,学员的技术达标率从70% 提升至92%。

(五)医疗设备企业

医疗设备企业可将这部动画作为核心营销工具。在学术会议、产品推介会上播放动画,能比传统的 PPT 演示更生动地展示产品优势,如机械臂的灵活性、成像系统的清晰度等,增强客户的购买意愿。某企业反馈,使用该动画后,产品的签约周期从平均3个月缩短至1.5个月,销售额增长了50%。

上图为机器人操作人员

同时,动画也是企业与研发团队沟通的载体。通过视觉化呈现产品的临床应用场景,帮助研发人员更准确地理解临床需求,为下一代产品的迭代提供方向。例如,动画中展示的机械臂在狭窄空间的操作限制,直接推动了研发团队对更小型化器械的研发。

六、结论

这部历时30个工作日制作的医疗手术智能机器人三维动画,以其精准的技术还原、生动的视觉呈现、多元的应用场景,成为连接高科技医疗设备与不同受众的重要纽带。

它不仅展现了手术机器人在提升手术精度、减少创伤、加速康复等方面的显著优势,更通过可视化手段降低了医疗技术的理解门槛,实现了“科技普惠” 的传播价值。

从临床医生的技能提升到患者的焦虑缓解,从医疗机构的效益增长到医学教育的模式革新,动画所创造的价值已远超其作为“展示工具”的本身,成为推动医疗技术普及、提升医疗服务质量的重要力量。随着三维动画技术与医疗科技的不断融合,未来必将涌现出更多兼具科学性与观赏性的作品,为医疗健康事业的发展注入新的活力。

在这部动画的背后,是技术团队对医学细节的极致追求,对受众需求的深刻洞察,以及对 “科技赋能医疗” 理念的坚定践行。它的成功不仅在于呈现了一台手术机器人的工作过程,更在于诠释了科技与人文结合的无限可能 —— 让复杂的医疗技术变得可知、可感、可信,最终服务于每一个人的健康福祉。