靶向药研发医学动画 返回列表

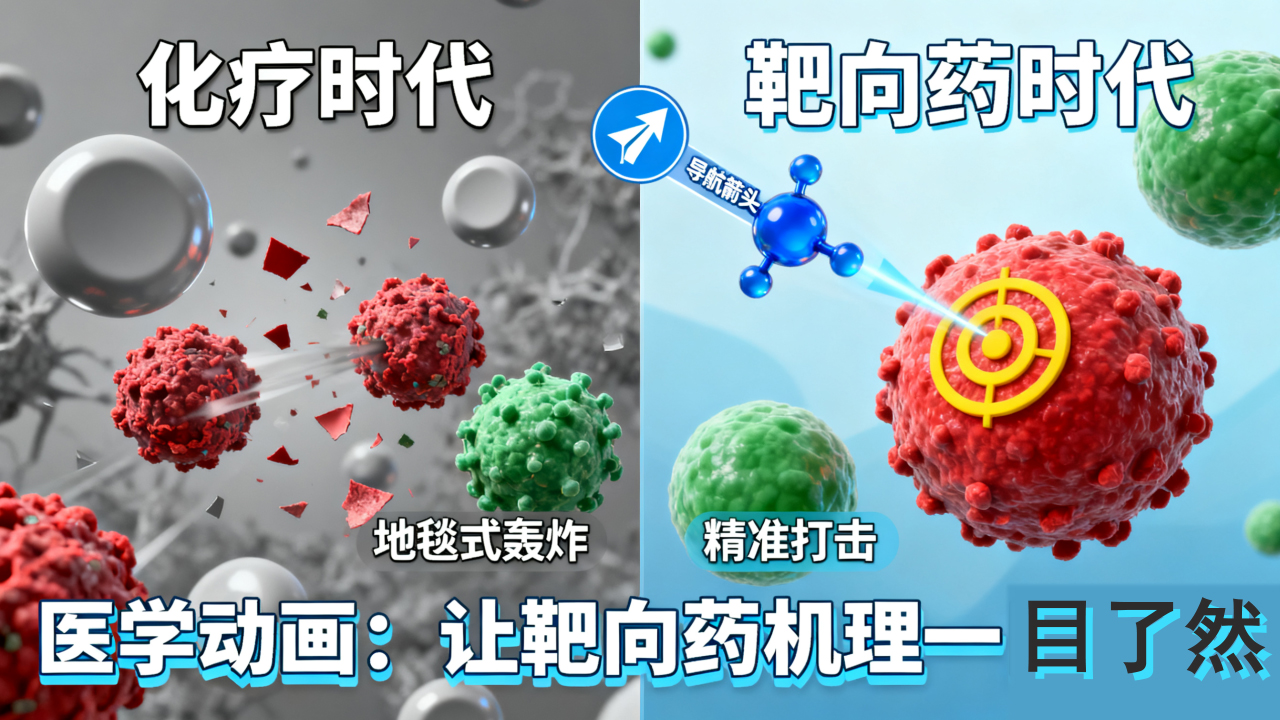

引言:当“精准打击”遇上可视化技术

在癌症治疗领域,靶向药的出现实现了从 “地毯式轰炸” 到 “精准打击” 的跨越。但靶向药研发是一场耗时10-15年、耗资数十亿的“马拉松”,涉及基因测序、分子设计、临床试验等数十个复杂环节。普通人很难通过文字描述理解 “药物分子如何找到癌细胞靶点”“临床试验为何分四期” 等专业问题。

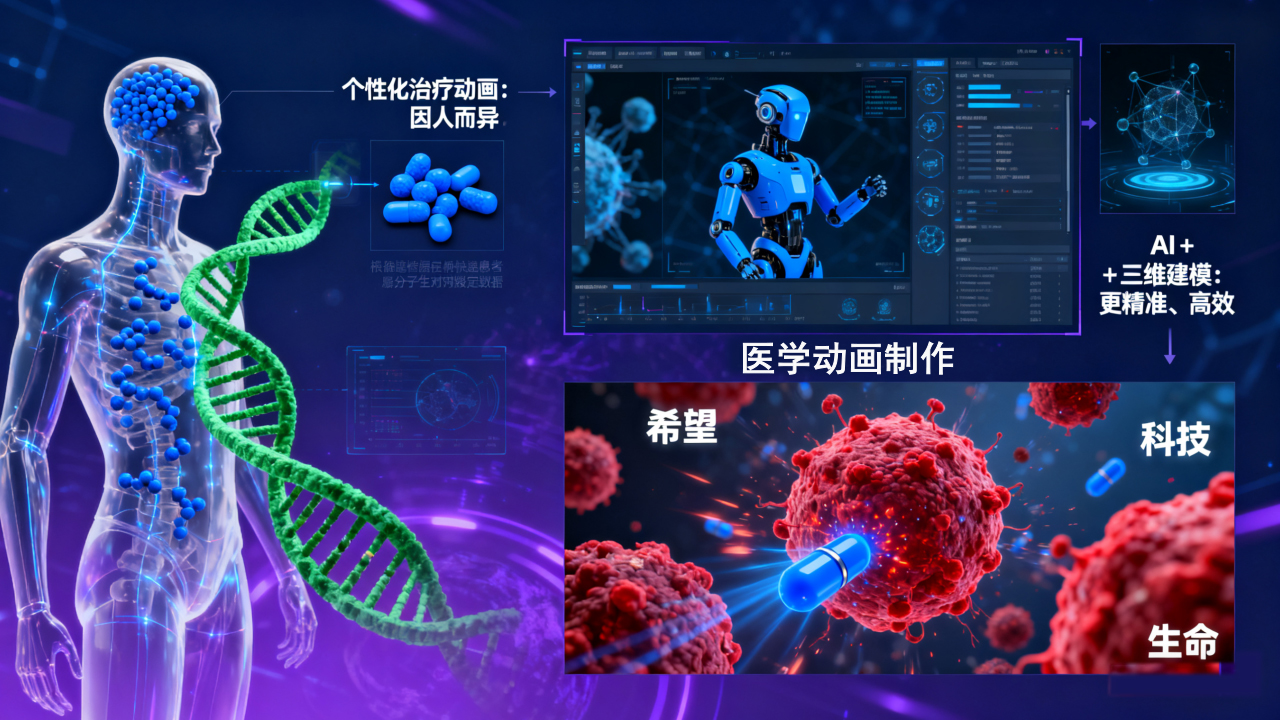

上图为靶向药

医学动画凭借三维建模、动态模拟、微观呈现等技术,成为破解这一难题的关键工具。它既能宏观展示研发的全流程框架,又能微观拆解分子结合、细胞作用等核心机理,让抽象的医学概念变成直观的动态画面。

本文将结合医学动画制作逻辑,从宏观与微观双视角,完整拆解靶向药研发的全流程,带读者走进这场 “精准医疗的创造之旅”。

一、研发起点:靶点发现与验证

靶向药的核心是 “精准识别靶点”,就像导弹需要锁定目标坐标,靶向药也需要找到癌细胞特有的 “分子标志物”—— 靶点。这一阶段是研发的基础,耗时约3-5 年,分为 “靶点发现”和“靶点验证” 两大环节。

1.1 宏观流程:从疾病机制到靶点筛选

靶点发现的核心逻辑是 “找到癌细胞与正常细胞的差异分子”,具体流程分为三步:

· 第一步:疾病机制研究。科学家通过分析癌症患者的组织样本、基因数据,寻找与癌症发生、发展相关的异常通路(如肺癌中的 EGFR 通路、乳腺癌中的 HER2 通路)。

· 第二步:候选靶点筛选。利用基因编辑技术(如 CRISPR)敲除或激活特定基因,观察细胞是否出现癌变特征,初步筛选出可能的靶点(如蛋白、基因、受体等)。

· 第三步:靶点优先级排序。结合 “成药性”(药物能否与靶点结合)、“特异性”(仅在癌细胞中存在)、“临床价值”(影响疾病进程)三个指标,确定 1-2 个核心靶点。

1.2 微观机理:医学动画如何展示 “靶点识别”

这一环节的难点是 “看不见的分子差异”,医学动画通过以下设计让微观过程可视化:

· 动画场景 1:细胞层面的 “差异对比”。动画先展示正常细胞的信号通路(如 EGFR 受体正常结合配体后,调控细胞正常分裂),再展示癌细胞的异常通路(EGFR 基因突变后,无需配体结合就持续激活,导致细胞无限增殖),用红色标记异常靶点,绿色标记正常分子,直观呈现 “靶点的特殊性”。

· 动画场景 2:基因测序的 “数据转化”。将抽象的基因测序数据(如 DNA 序列、突变位点)转化为动态画面:用螺旋状模型展示 DNA 结构,突变位点用闪烁的黄色光点标记,同时弹出文字说明 “该位点突变导致蛋白结构异常,成为癌症靶点”。

· 动画场景 3:CRISPR 验证的 “微观操作”。模拟 CRISPR-Cas9 基因编辑过程:蓝色的 Cas9 蛋白像 “分子剪刀” 一样精准切割突变基因,随后观察细胞增殖速度变慢,用柱状图动态对比 “敲除靶点前” 和 “敲除靶点后” 的细胞数量变化,验证靶点的必要性。

1.3 专业知识通俗化:什么是 “好靶点”?

很多人会问:“为什么不随便选一个癌细胞分子当靶点?” 其实好靶点需要满足三个条件,医学动画可以用 “招聘岗位” 的比喻解释:

· 特异性:就像招聘 “只在癌细胞上班的员工”,靶点不能在正常细胞大量存在,否则药物会误伤正常细胞(如化疗药的副作用)。动画中用 “红色细胞(癌细胞)表面满是靶点,绿色细胞(正常细胞)表面极少” 展示这一特征。

· 可及性:就像 “员工必须在办公室(细胞表面或内部可被药物接触)”,若靶点隐藏在细胞深处且药物无法到达,则无成药性。动画用 “药物分子尝试进入细胞,成功与表面靶点结合,却无法接触深层隐藏靶点” 的对比画面说明。

· 功能性:就像 “员工能决定公司生死(癌细胞存活)”,抑制靶点后需能阻止癌细胞增殖或诱导其死亡。动画中 “抑制靶点前癌细胞快速分裂,抑制后癌细胞逐渐凋亡” 的动态过程,直观体现这一属性。

二、核心环节:药物分子设计与优化

找到靶点后,下一步是 “设计能与靶点结合的药物分子”,这就像为一把锁(靶点)打造专属钥匙(药物分子)。这一阶段耗时约 2-4 年,是靶向药研发的“创意核心”,分为 “分子设计”“合成与筛选”“优化”三个步骤。

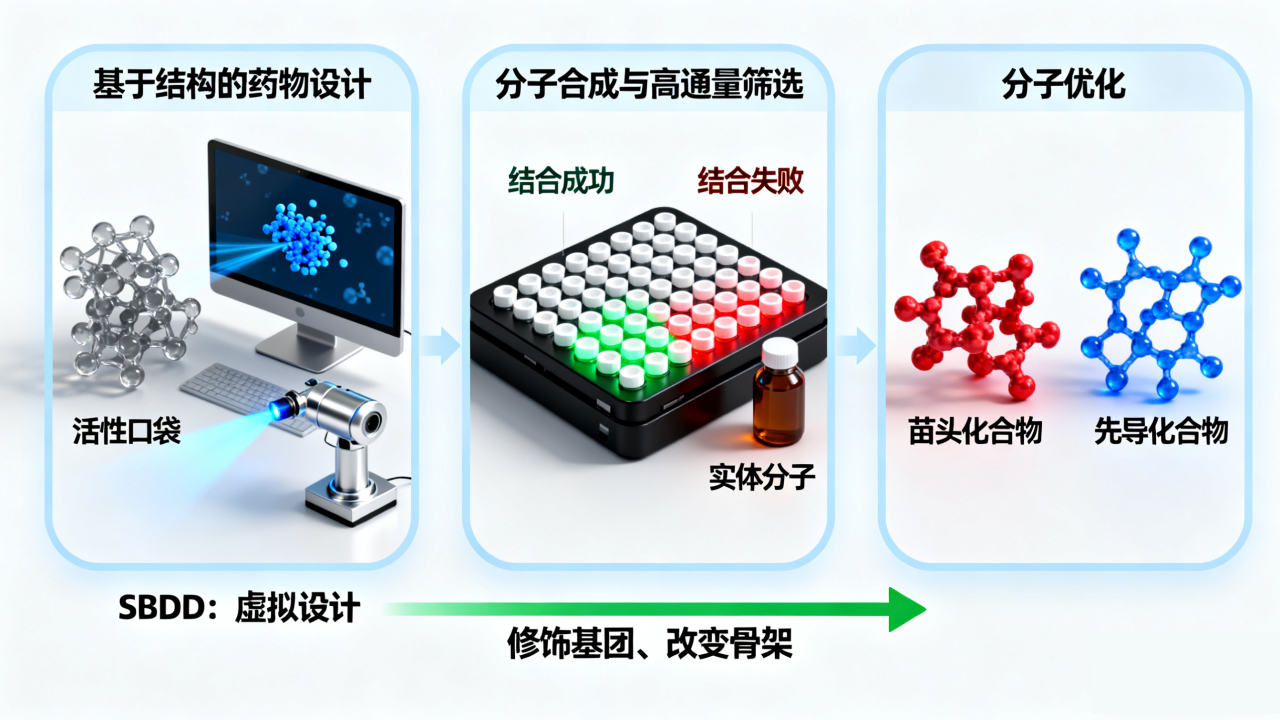

2.1 宏观流程:从“虚拟设计”到“实体分子”

药物分子设计的核心逻辑是 “让分子与靶点精准结合”,具体流程如下:

· 第一步:基于结构的药物设计(SBDD)。通过 X 射线晶体衍射、冷冻电镜等技术获取靶点蛋白的三维结构,在计算机上虚拟设计能与靶点活性口袋结合的分子结构。

· 第二步:分子合成与高通量筛选。将虚拟设计的分子合成实体,利用高通量筛选技术(一次筛选数万种分子),测试其与靶点的结合能力和对癌细胞的抑制效果。

· 第三步:分子优化。对筛选出的 “苗头化合物” 进行结构修饰(如增加基团、改变分子骨架),优化其活性、溶解性、代谢稳定性等属性,得到 “先导化合物”。

上图为宏观流程

2.2 微观机理:医学动画如何展示 “分子对接”

这一环节的难点是 “分子间的相互作用”,医学动画通过以下设计让微观结合过程可视化:

· 动画场景 1:靶点蛋白的 “三维结构展示”。用透明模型展示靶点蛋白的整体结构,用不同颜色标记 “活性口袋”(药物分子的结合区域),同时标注口袋内的关键氨基酸(如赖氨酸、谷氨酸),让观众看清 “钥匙要插入的锁孔形状”。

· 动画场景 2:虚拟分子设计的 “拼接游戏”。模拟计算机辅助设计过程:科学家在屏幕上拖拽不同的分子片段(如苯环、羟基),尝试拼接成能嵌入活性口袋的结构,当片段与口袋匹配时,动画显示 “结合成功” 的绿色提示,不匹配则显示红色提示,就像 “搭积木” 一样直观。

· 动画场景 3:分子对接的 “动态结合”。放大展示药物分子与靶点蛋白的结合过程:药物分子(蓝色)缓慢靠近靶点活性口袋,通过氢键(用虚线连接)、疏水作用(分子间的 “相互吸引”)与口袋内的氨基酸结合,形成稳定的 “药物 - 靶点复合物”,同时动画用 “能量变化曲线” 展示结合的稳定性(曲线越低,结合越牢固)。

· 动画场景 4:高通量筛选的 “流水线作业”。用俯视视角展示筛选平台:数千个反应孔整齐排列,每个孔中都有靶点蛋白和不同的药物分子,动画用 “绿灯(结合成功)”“红灯(结合失败)” 标记每个孔的结果,快速筛选出有效的分子,就像 “工厂质检流水线”。

上图为微观机理

2.3 专业知识通俗化:为什么要 “优化分子结构”?

很多人会疑惑:“找到能结合靶点的分子,为什么还要反复修改?” 其实药物分子需要满足 “多任务需求”,动画可以用 “汽车设计” 比喻解释:

· 活性:就像 “汽车的动力”,药物分子必须能与靶点牢固结合(抑制靶点功能)。动画中用 “药物分子与靶点结合后,靶点无法再激活信号通路” 展示活性。

· 溶解性:就像 “汽车能在公路上行驶”,药物分子需要能溶解在血液中,才能到达病灶。动画中 “药物分子在水中快速溶解,随血液流动到达癌细胞” 与 “药物分子沉淀在血管壁,无法移动” 的对比,体现溶解性的重要性。

· 代谢稳定性:就像 “汽车续航能力”,药物分子不能被身体快速代谢分解,否则需要频繁服药。动画用 “药物分子在肝脏中被酶分解的速度” 展示稳定性:分解慢的分子(绿色)能长时间发挥作用,分解快的分子(红色)很快消失。

· 安全性:就像 “汽车不会撞伤人”,药物分子不能与正常细胞的靶点结合。动画中 “药物分子绕过正常细胞,只与癌细胞结合” 的画面,说明优化后的分子特异性更高。

三、关键验证:临床前研究与临床试验

药物分子优化完成后,需要通过“临床前研究”和“临床试验” 两大关卡,验证其安全性和有效性。这是研发中耗时最长、风险最高的阶段,约占总时长的 60%,其中临床试验就需要 7-10 年。

3.1 宏观流程:从“动物实验” 到“人体验证”

整个验证阶段分为 “临床前研究” 和 “临床试验” 两部分,具体流程如下:

· 第一部分:临床前研究(耗时1-2 年)。在细胞和动物模型上测试药物,包括:

· 体外实验:在培养皿中测试药物对癌细胞的抑制效果、对正常细胞的毒性。

· 体内实验:给动物(如小鼠、猴子)注射药物,观察药物的吸收、分布、代谢、排泄(ADME 过程),以及是否有副作用(如肝损伤、肾损伤)。

· 第二部分:临床试验(耗时 7-10 年,分四期)。在人体上验证药物,各期目的不同:

· I 期临床试验:招募 20-100 名健康志愿者,测试药物的安全性和剂量范围(找到 “有效且安全” 的剂量)。

· II 期临床试验:招募 100-300 名患者,测试药物的有效性(是否能抑制肿瘤生长)和短期副作用。

· III 期临床试验:招募 1000-3000 名患者,扩大样本量验证有效性和安全性,对比现有标准疗法,为上市申请提供关键数据。

· IV 期临床试验:药物上市后,在更大人群(数万至数十万)中监测长期副作用和适用人群范围。

3.2 微观机理:医学动画如何展示 “验证过程”

这一阶段的难点是 “看不见的体内过程” 和 “复杂的试验逻辑”,医学动画通过以下设计让验证过程可视化:

· 动画场景 1:临床前研究的 “ADME 过程”。用透明人体模型展示药物在体内的旅程:

· 吸收:药物口服后,在胃肠道被吸收进入血液(动画用蓝色流线表示药物分子进入血管)。

· 分布:药物随血液流动到达肝脏、肾脏、肿瘤部位(肿瘤部位用红色标记,药物分子向红色区域聚集)。

· 代谢:肝脏中的酶将药物分解为代谢产物(部分代谢产物仍有活性,部分被灭活,动画用不同颜色区分)。

· 排泄:未被代谢的药物和代谢产物通过肾脏排出体外(动画用黄色流线表示药物从肾脏进入尿液)。

· 动画场景 2:I 期临床试验的 “剂量测试”。用柱状图动态展示不同剂量的效果:

· 低剂量组:药物分子与靶点结合少,肿瘤无明显变化(红色肿瘤体积不变)。

· 中剂量组:药物分子与靶点充分结合,肿瘤体积缩小(红色肿瘤逐渐变小),且无明显副作用(肝脏、肾脏用绿色标记)。

· 高剂量组:药物分子过量,虽能抑制肿瘤,但肝脏出现损伤(肝脏变为黄色,标注 “肝酶升高”)。

动画最终用 “绿色对勾” 标注中剂量为 “安全有效剂量”。

· 动画场景 3:III 期临床试验的 “对照试验”。用左右分屏对比 “靶向药组” 和 “传统化疗组”:

· 左侧(靶向药组):药物分子精准结合癌细胞靶点,肿瘤逐渐缩小,正常细胞无损伤(绿色细胞保持完整),患者副作用少(仅轻微皮疹)。

· 右侧(化疗组):药物分子无差别攻击细胞,肿瘤缩小的同时,正常细胞(如毛囊细胞、消化道细胞)大量死亡,患者出现脱发、呕吐等副作用(动画用 “哭泣表情” 和症状图标表示)。

同时,动画底部用折线图展示两组患者的 “无进展生存期”(靶向药组曲线明显高于化疗组),直观体现药物优势。

· 动画场景 4:IV 期临床试验的 “长期监测”。用世界地图展示药物在全球的使用情况,不同地区的不良反应数据用 “红色圆点” 标记(圆点越大,不良反应发生率越高),同时弹出文字说明 “某地区发现 5% 患者出现心脏毒性,需调整用药剂量”,体现上市后监测的重要性。

3.3 专业知识通俗化:为什么临床试验要分四期?

很多人会问:“为什么不直接在患者身上测试,还要分四期?” 其实这是为了 “逐步降低风险”,动画可以用 “盖房子” 比喻解释:

· I 期:就像 “地基检测”,先在健康人身上测试药物是否安全(会不会塌),确定安全剂量(地基能承受的重量)。

· II 期:就像 “框架搭建”,在小部分患者身上测试药物是否有效(框架能不能支撑房子),排除明显无效的药物。

· III 期:就像 “整体验收”,在大量患者身上验证效果和安全性(房子是否稳固、是否适合居住),对比现有方法(与其他房子比好不好)。

· IV 期:就像 “入住后维护”,房子盖好后(药物上市),长期观察居住中的问题(长期副作用),及时修补(调整用法用量)。

·

上图为房子建造过程

动画中用 “房子从地基到入住的过程” 与 “临床试验四期” 一一对应,让观众理解 “循序渐进” 的必要性。

四、最终落地:药物生产与上市后监测

通过临床试验后,药物还需要通过 “生产审批” 和 “规模化生产”,才能最终到达患者手中,同时上市后仍需持续监测,确保长期安全。这一阶段是研发的 “最后一公里”,涉及生产标准、质量控制等关键环节。

4.1 宏观流程:从 “实验室样品” 到 “患者用药”

药物生产与上市的核心流程分为三步:

· 第一步:生产工艺开发。将实验室中的 “小批量合成” 转化为工业化生产工艺,确定原料纯度、反应条件、纯化方法等,确保每一批药物的质量一致。

· 第二步:药品注册审批。向监管机构(如中国 NMPA、美国 FDA)提交临床试验数据、生产工艺、质量标准等资料,通过审批后获得 “药品注册证书”。

· 第三步:规模化生产与上市。在符合 GMP(药品生产质量管理规范)的工厂中批量生产药物,通过经销商、医院到达患者手中,同时启动上市后监测。

上图为药物生产上市流程

4.2 微观机理:医学动画如何展示 “生产与监测”

这一阶段的难点是 “工业化生产的复杂性” 和 “质量控制的重要性”,医学动画通过以下设计让过程可视化:

· 动画场景 1:生产工艺的 “流水线展示”。用三维模型展示药物生产的关键步骤:

· 原料准备:动画展示原料分子(如化学试剂)被精确称量(电子秤显示具体重量),确保纯度(用 “纯度检测仪器” 显示 99.9%)。

· 反应合成:在反应釜中,原料分子在特定温度、压力下反应(动画用温度计、压力表显示参数,分子间形成新的化学键)。

· 纯化分离:通过色谱柱(动画用多层彩色柱子表示)分离目标药物分子和杂质,杂质被过滤掉(动画用 “垃圾筒” 图标表示),目标分子被收集。

· 制剂成型:药物分子与辅料(如淀粉、乳糖)混合,制成片剂、胶囊或注射剂(动画展示 “粉末压片”“胶囊填充” 的过程)。

· 动画场景 2:质量控制的 “检测环节”。用 “质检流水线” 展示每一批药物的检测过程:

· 含量检测:用色谱仪检测药物含量(动画显示 “含量 99.5%,符合标准”)。

· 纯度检测:用质谱仪检测杂质含量(动画显示 “杂质 0.1%,低于限值”)。

· 稳定性检测:模拟药物在不同温度、湿度下的储存情况(高温组药物未分解,潮湿组药物未吸潮,显示 “稳定性合格”)。

动画中用 “绿色对勾” 标注合格产品,“红色叉号” 标注不合格产品,体现质量控制的严格性。

· 动画场景 3:上市后监测的 “数据收集”。用 “患者 - 医院 - 监管机构” 的连接图展示数据流转:

· 患者服药后出现副作用(如皮疹),通过医院系统上报(动画用 “信号发送” 图标表示)。

· 医院将数据汇总到监管机构的数据库(动画用 “数据云” 表示,实时更新副作用发生率)。

· 当某一副作用发生率超过阈值(如 1%),监管机构发出 “风险提示”(动画用 “黄色预警” 图标表示),建议调整用药指南。

4.3 专业知识通俗化:为什么生产要符合 GMP?

很多人会疑惑:“药物生产为什么要遵守严格的 GMP 标准?” 其实这是为了 “保证每一粒药都一样安全有效”,动画可以用 “餐厅做饭” 比喻解释:

· 原料合格:就像餐厅用新鲜食材,药物生产需要用纯度达标的原料(动画中 “变质原料被拒绝进入工厂” 的画面)。

· 环境干净:就像餐厅厨房要消毒,药物生产车间需要无菌(动画中 “空气净化器过滤细菌,工人穿无菌服” 的画面)。

· 步骤标准:就像餐厅按配方做饭,药物生产需要按固定工艺(动画中 “电脑控制反应温度,偏差超过 0.1℃就报警” 的画面)。

· 每批检测:就像餐厅每道菜试吃,药物每一批都要检测(动画中 “抽样检测不合格的批次被销毁” 的画面)。

通过这个比喻,观众能理解 GMP 的核心是 “标准化、可追溯、零差错”,确保患者吃到的每一粒药都符合质量标准。

五、医学动画的价值:让精准医疗 “看得见、听得懂”

从靶点发现到上市监测,医学动画在靶向药研发的每个环节都发挥着不可替代的作用,其价值主要体现在三个层面:

5.1 对科研人员:加速研发效率

在药物设计阶段,动画能将虚拟的分子对接过程具象化,帮助科学家快速判断分子结构的合理性;在临床试验阶段,动画能将复杂的试验数据转化为动态图表,让研究团队更直观地分析药物效果。例如,某药企通过动画展示药物在动物体内的代谢路径,发现了之前未注意到的 “肝脏代谢死角”,及时调整了分子结构,缩短了 6 个月的研发周期。

5.2 对医生与患者:搭建沟通桥梁

医生向患者解释靶向药时,常因 “分子靶点”“信号通路” 等术语陷入困境。而医学动画能让患者 “看到” 药物如何攻击癌细胞,比如向肺癌患者展示 “EGFR 靶向药如何阻止癌细胞信号传递”,患者能快速理解治疗原理,提高治疗依从性。某医院的调研显示,用动画讲解靶向药的患者,治疗配合度比只用文字讲解的患者提高了40%。

上图为医生与患者

5.3 对大众:普及精准医疗知识

靶向药研发是医学进步的重要体现,但大众对其认知仍停留在 “高价抗癌药” 的层面。医学动画通过通俗的画面和讲解,让大众了解 “靶向药为什么贵”(研发周期长、成本高)、“如何选择适合的靶向药”(需要基因检测找靶点),推动精准医疗知识的普及。例如,某科普平台发布的 “靶向药研发全流程动画”,播放量超过 500 万次,评论区有大量用户表示 “终于明白为什么医生要让做基因检测了”。

六、结语:可视化技术助力精准医疗未来

靶向药研发是一场 “与时间赛跑、与疾病对抗” 的持久战,而医学动画就像这场战役中的 “侦察兵”,既能清晰呈现战场(研发流程)的全貌,又能精准定位关键目标(微观机理)。

随着三维建模、AI 模拟等技术的发展,未来的医学动画将更加精准 —— 不仅能实时模拟药物在个体体内的代谢过程,还能根据患者的基因数据定制 “个性化治疗动画”,让精准医疗真正 “因人而异、可视化呈现”。

上图为未来医学动画

对于大众而言,通过医学动画了解靶向药研发,不仅是学习知识,更是理解医学进步背后的科学逻辑与人文关怀。每一款靶向药的成功上市,都是科学家、医生、患者共同努力的结果,而医学动画让我们得以 “亲眼见证” 这场伟大的创造之旅,感受科技为生命带来的希望。